超音波検査は、安全で痛みのない診断法として広く使われています。

このコンテンツでは臓器や組織の形を白黒画像で描き出す「Bモード画像」、心臓の動きを時間の流れとともに記録する「Mモード画像」、そして血流の速度や方向を調べる「ドプラ検査」という3つの基本技術の特徴とその臨床での重要な役割について解説します。

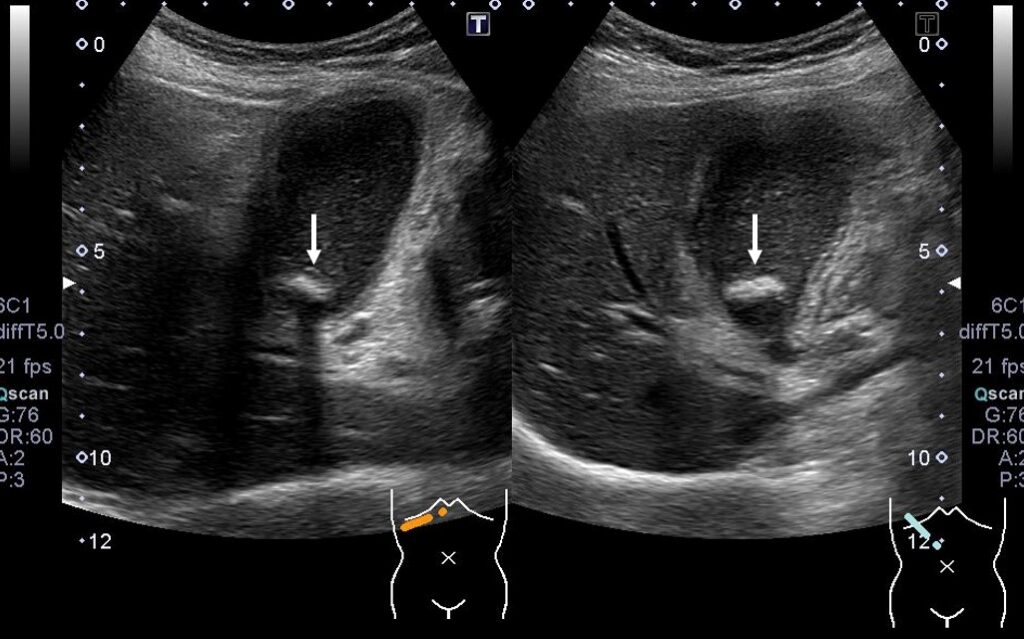

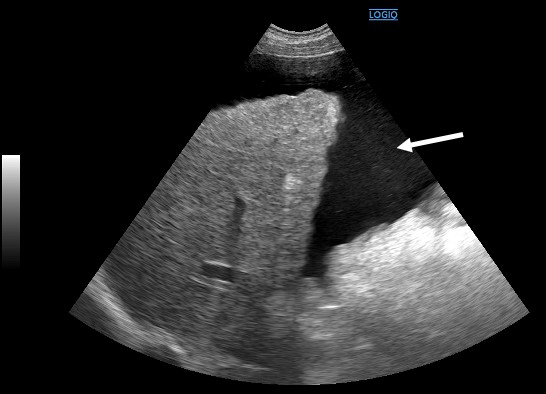

Bモード画像について

どのような画像?

Bモード画像は、超音波検査の基本となる画像表示方法です。体内の臓器や組織を、白黒の断層画像として映し出します。「B」は”Brightness”(明るさ)の略で、組織の密度によって反射される超音波の強さが白黒の濃淡として表示されます。骨や結石などの硬い組織は白く、血液や水分の多い部分は黒く映ります。

検査でわかること

Bモード画像では、肝臓、腎臓、膵臓などの臓器の大きさや形、内部の状態を観察できます。腫瘍(良性・悪性)、結石、のう胞(水がたまった袋)、炎症などの変化を見つけることができます。また、臓器の位置関係や周囲の状態も確認できるため、腹部全体の状態を把握するのに役立ちます。

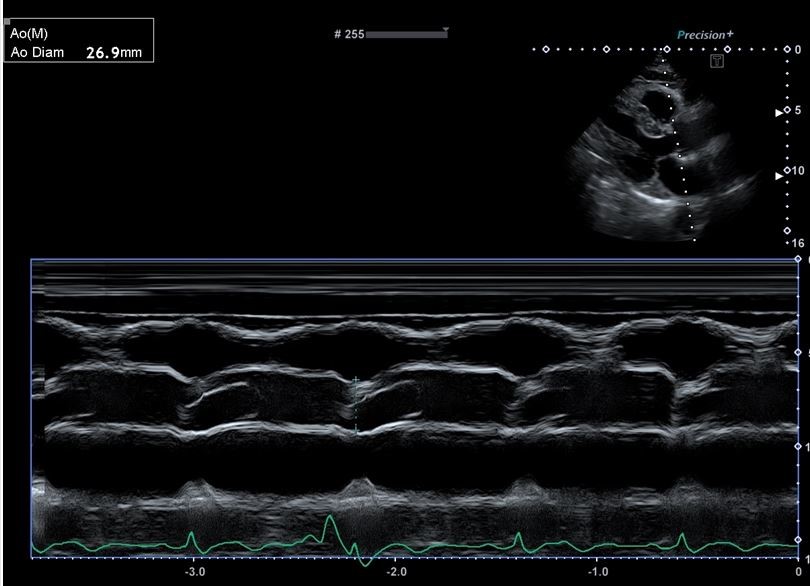

Mモード画像について

どのような画像?

Mモード画像は、動きを記録する画像表示方法です。「M」は”Motion”(動き)の略で、時間経過に伴う組織の動きを波形として表示します。横軸が時間、縦軸が距離(深さ)を表し、心臓の壁や弁の動きなどを連続的に記録します。

検査でわかること

主に心臓の検査で使用され、心臓の壁や弁の動きのリズムや速さを詳しく観察できます。心臓の筋肉の厚さや、弁の開閉の様子、心臓の収縮と拡張の状態などがわかります。心臓の機能を評価するのに役立ち、不整脈や心不全、弁膜症などの診断に重要な情報を提供します。

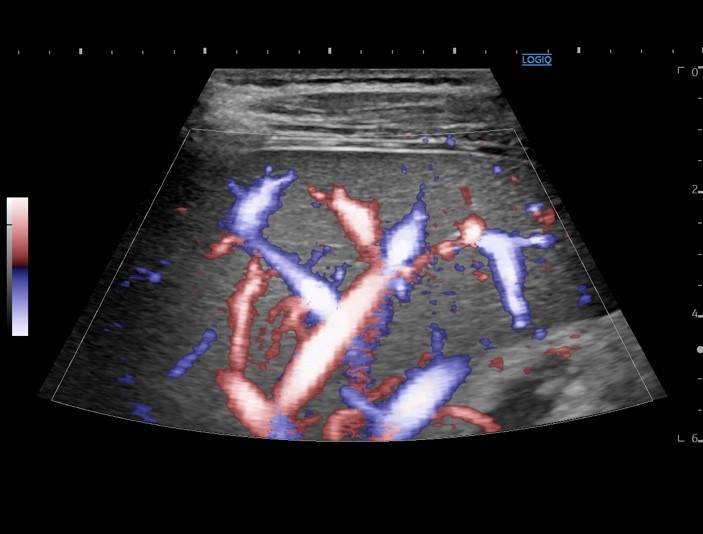

ドプラ検査について

どのような検査?

ドプラ検査は、血液の流れを観察する検査方法です。動いている血液に超音波をあてると、ドプラ効果(救急車のサイレンが近づくときと遠ざかるときで音の高さが変わる現象と同じ原理)によって周波数が変化します。この変化を利用して、血液の流れる方向や速さを測定します。

検査でわかること

血管内の血流の方向や速度を調べることができます。カラードプラでは、血液の流れを色で表示し(通常、体から離れる流れは赤、体に近づく流れは青)、血管の狭窄(きょうさく)や閉塞、異常な血流パターンを視覚的に確認できます。肝臓や腎臓などの臓器内部の血流や、腫瘍内部の血流の有無も観察できるため、良性か悪性かの判断にも役立ちます。