音・音波とは

音とは空気の振動、つまり気圧の高低(空気密度の濃い薄い)の繰り返しです。そして、音が波のように空気中を伝搬していく現象を音波と言います。

カラオケなどで使用するマイクロフォンは、声をひろう部分の音を電気信号に変えるものであり、この電気信号を観察すると、目には見えない空気の振動を確認することができます。

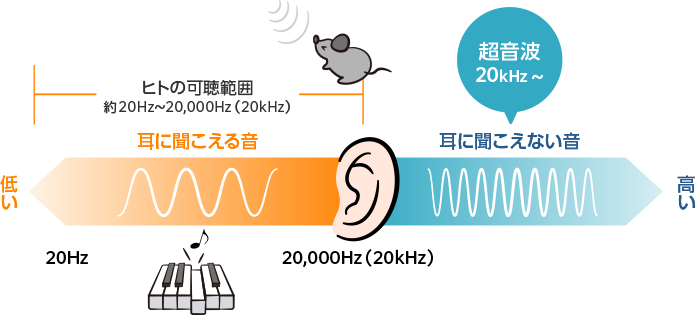

1秒間に空気の振動する回数を周波数といいHz(ヘルツ)という単位で表されます。振動する回数が少ないほどHzは小さく、音は低く聞こえます。振動する回数が多いほどHzは大きく、音は高く聞こえます。

ヒトに聴こえる音/聴こえない音

ヒトに聴こえる音の周波数については個人差があり、年齢によっても変化しますが、およそ20 Hzから20,000 Hz(20 kHz)までと言われております。

例えば、ピアノ調律の基準となる鍵盤中央にある「ラ」の周波数は440 Hz、鍵盤右端にある一番高い「ド」の周波数は4,186 Hzです。また、ネズミ駆除を目的としたモスキート音は15~20 kHzであり、不快に感じる(聴こえる)ヒトもいます。

超音波とは、20 kHz以上の音、つまりヒトには聴こえない(聴くことが出来ない)ほど高い周波数の音波のことをいいます。

音で探る

音波は空気中だけではなく、水中や固体中、わたしたちの体の中でも伝わります。そして、光や電磁波と同じように、物質と物質の境界面で一部は反射し、一部は透過します。

例えば、空気中を伝搬する音波は壁で、水中を伝搬する音波は魚で、固体中を伝搬する音はひび割れ(空気)で反射します。

音波・超音波が反射したものをエコー(反響・残響という意味)といいます。

音波を送信してから、エコーを受信するまでの時間と音波の伝搬速度がわかれば、対象との距離を知ることができます。この手法はエコーロケーションとも呼ばれ、イルカやコウモリが仲間や餌の場所を特定するために行っています。

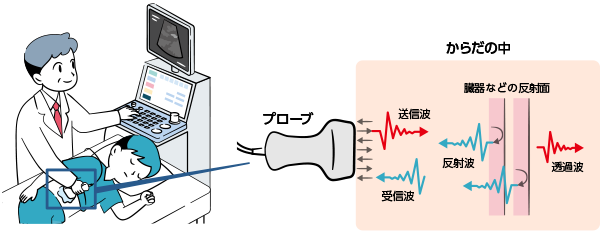

医療での超音波の活用

医療の現場で使用されている超音波画像診断装置は、エコーロケーションと同じような方法で体の中を観察しています。

体表に接触させたプローブという機械から送信された超音波は、臓器や血管、骨などで反射しエコーが発生します。体表に戻ってきたエコーをプローブで受信し、画像化することでそれらの位置や構造を知ることができます。

ヒトには聴こえない音を出しているだけなので、胎児にも安心な検査です。