超音波検査は安全で効果的な診断技術として、さらに進化を遂げています。

このコンテンツでは、造影超音波検査を使った臓器や腫瘍の詳細な観察、超音波内視鏡検査(EUS)を活用した内臓の精密な診断、硬さ診断(エラストグラフィ)による組織の硬さの測定、そして脂肪定量による肝臓や他の臓器の健康状態の評価といった、これら先進的な技術が医療現場で果たす重要な役割を解説します。

造影超音波検査について

どのような検査?

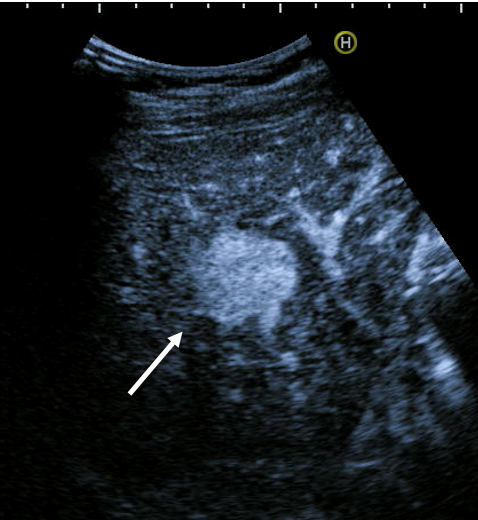

造影超音波検査(CEUS)は、超音波用の造影剤を使用して血流を詳しく観察する検査です。造影剤は微細な気泡を含む薬剤で、静脈から注射すると血流にのって全身を巡ります。通常の超音波検査では見えにくい血管の流れや臓器の血流パターンを明瞭に描出できるのが特徴です。

腎機能が低下している方、ヨード造影剤にアレルギーのある方、喘息患者さんなど造影CTやMRIが施行困難な場合にも撮影することができます。

一方、卵アレルギーのある方には検査ができません。

検査でわかること

造影超音波検査は、主に以下のような診断に役立ちます。

肝臓・乳房の腫瘤:肝がん(HCC)、転移性肝がん、肝血管腫などの肝腫瘍や乳房の腫瘍診断に有用で、腫瘍の血流パターンを詳しく評価できます。

超音波内視鏡検査(EUS)について

どのような検査?

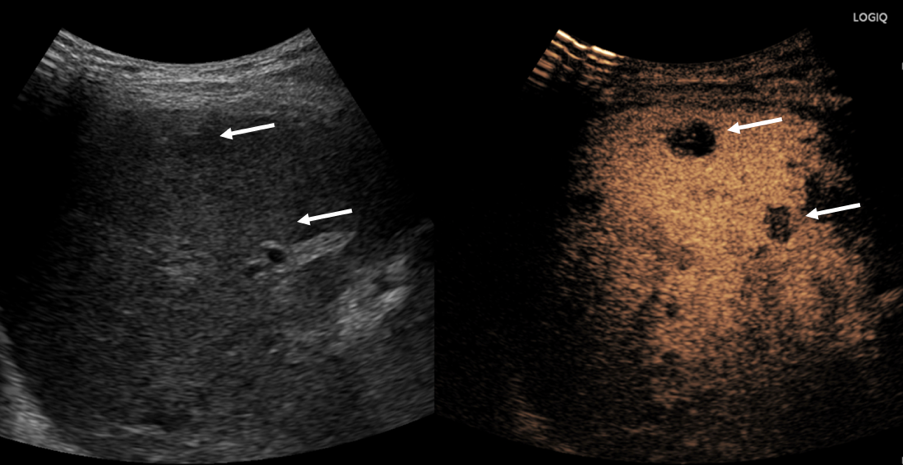

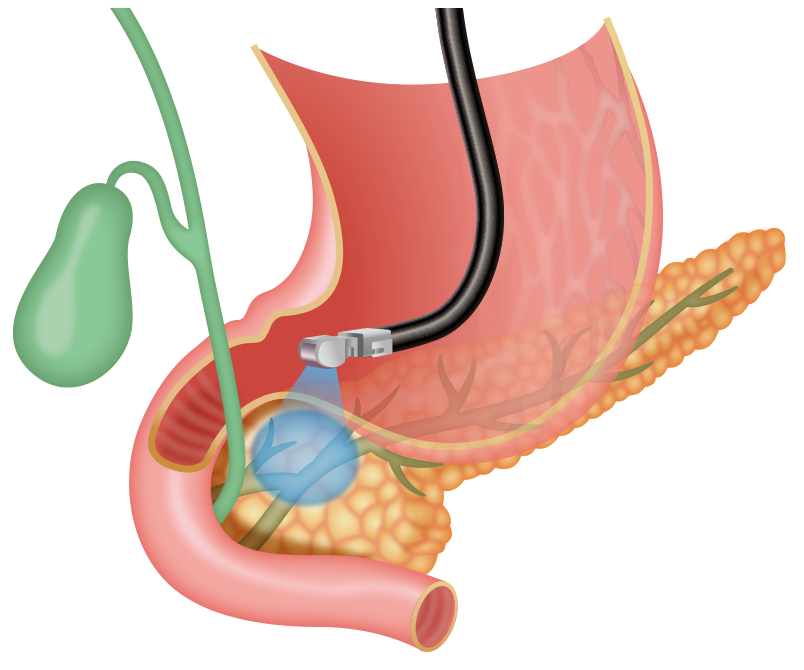

EUS(超音波内視鏡検査)は、内視鏡の先端に小さな超音波プローブをつけた特殊な機器を使用する検査です。口や肛門から内視鏡を挿入し、消化管(食道、胃、十二指腸、大腸)の内側から超音波検査を行います。

検査でわかること

通常の腹部超音波検査では観察しにくい膵臓や胆管、消化管壁の詳細な状態を、近い距離から高解像度で観察できます。特に膵臓がんや胆道がんの早期発見や、リンパ節転移の評価に有用です。また、EUS下穿刺吸引法(FNA)という方法を併用すると、病変部から組織を採取して詳しい検査をすることもできます。

検査を受けるときに気をつけること

内視鏡検査と同様の準備が必要です。検査前の食事制限や、場合によっては鎮静剤を使用することがあります。検査中は横向きに寝た状態で行われ、所要時間は通常20〜30分程度です。

超音波による硬さ診断(エラストグラフィ)について

どのような検査?

Elastography(エラストグラフィ)は、組織の硬さを測定する超音波検査の一種です。組織に軽い圧力をかけたときの変形(歪み)の程度を色や数値で表示します。一般に、がん組織は正常組織より硬いという性質を利用しています。

検査でわかること

肝臓の線維化(硬さ)の程度を数値化できるため、肝炎や肝硬変の進行度の評価に役立ちます。また、乳腺や甲状腺の腫瘍が良性か悪性かの鑑別にも使用されます。痛みがなく、繰り返し検査できるため、治療効果の経過観察にも適しています。

超音波による脂肪定量について

どのような検査?

超音波による脂肪定量は、臓器(主に肝臓)内の脂肪量を測定する検査です。超音波の減衰(弱まり方)や伝播速度の変化を利用して、脂肪の蓄積度合いを数値化します。

検査でわかること

肝臓内の脂肪の量を正確に測定できるため、脂肪肝の診断や重症度の評価に役立ちます。従来は脂肪肝の確定診断には肝生検(組織を採取する検査)が必要でしたが、この方法では痛みなく、繰り返し検査することができます。糖尿病や肥満の方の経過観察や、生活習慣改善の効果判定にも使用されます。

検査の特徴

この検査も通常の超音波検査と同様に、放射線被ばくの心配がなく、痛みもありません。食事や運動などの生活習慣改善や薬物治療の効果を定期的に評価するのに適しています。